吴国章律师,男,1997年毕业于华东政法大学法律系。1999年10月份成为一名执业律师,2003年5月份发起创办福建壶兰律师事务所,现为该所主任。吴国章律师还先后兼任莆田市人民政府行政复议员、莆田市人大内司委法... 详细>>

吴国章律师,男,1997年毕业于华东政法大学法律系。1999年10月份成为一名执业律师,2003年5月份发起创办福建壶兰律师事务所,现为该所主任。吴国章律师还先后兼任莆田市人民政府行政复议员、莆田市人大内司委法... 详细>>

律师姓名:福建壶兰律师事务所律师

电话号码:0594-2261218

手机号码:13905046298

邮箱地址:510320027@qq.com

执业证号:13503199910474166

执业律所:福建壶兰律师事务所

联系地址:福建省莆田市城厢区龙桥街道三迪国际公馆33—34层

证据推理性质的反思与回归

【内容摘要】在英美法系的主流观点中,证据推理的性质被解释为理论物理学中的“不确定性”,即不断接近于“真相”的“似真性”,而不是确定性。我国学者通过比较法研究将“似真性”引入我国的司法证明领域,并认为证据推理的性质就是似真性。但是,作为自然科学的物理研究和作为人文科学的司法证明,两者在证据基础、证明目标、证明方式和证明性质等方面有着本质的区别,物理学中的“不确定性原理”并不适用于司法证明,“似真性”不能概括证据推理的性质。逻辑性和经验性才是刑事证据推理的性质。逻辑性和经验性在刑事证据推理中的有效运行,是保证司法证明确定性的必要条件。

【关键词】似真性;证据推理;司法证明;逻辑性;经验性

一、引言:似真性理论的起源与问题

(一)似真性的起源与涵义

证据推理的似真性理论来源于量子理论中的“不确定性原理”。早在1924年,玻尔等科学家实验认为电磁波不是“真实”的波,1而是一种几率波。“几率波”的概念是牛顿以来理论物理学中全新的东西”——“它意味着某些事情的倾向”,而不是确定性。1927年,物理学家海森堡在其发表的论文《量子理论的运动学和力学的直观内容》中,从量子力学的形式体系推导出著名的位置与动量不确定性关系,2也即“海森堡不确定性原理”。“不确定性原理”是指“人们不能以任意高的准确度同时测定(电子的位置和速度)这两个量”。3受不确定性原理的影响,在20世纪,人们认为量子力学理论和相对论取代了牛顿定律,牛顿定律被宣告破产了。4与不确定性原理相对应的概念是“似真性”,即不论是经典物理学还是量子力学、相对论,“描述的所有系统都被认为是相似的”,5而不是确定的。论证理论上的“似真性”是指,给予我们某个理由去相信某个命题似然为真,且从其他任何角度看它是目前使得我们没有更好的理由去相信该命题为假的一种判断状态。6沃尔顿总结了似真性的11条主要特征,7认为“似真的意思是指它似乎为真”。8

“似真性”逻辑从“估计进步”的角度解释科学进步,承认科学进步的“真正进步”与“估计进步”之间的差别,通过不断增加“似真性”来说明科学进步具有一定的合理性,9因此“得到国际学者的重视和研究”。10

(二)司法证明中的似真性

“不确定性原理”的提出也引起了司法证明领域的变革。证据法学者认为证据推理的结果也不可能是确定性的,而只能是不断接近于案件“真相”的“似真性”,似真性由此逐步进入证据法领域。“几百年来,审判中的证明都被假定为是概率性的”,但自从“乔纳森·科恩对特定证明悖论的论证开始”,11概率性的传统理论就受到了挑战。以罗纳德·J·艾伦和迈克尔·S·帕尔多为代表的学者们提出,应当将近三十年里发展出的相对似真性理论作为认识司法证明性质、结构和目标的新指导理论。12从1991年发表的《司法证明的性质》13、2016年发表的中文《司法证明的性质:作为似真推理工具的概率》14以及2020发表的中文《相对似真性及其批评》15看,艾伦教授及其追随者一直推崇并捍卫着司法证明的似真性理论。正如艾伦自己所言,“证据的证明力,都要按照似真性和最佳解释推论而非概率才能得到最佳解释”。16之后,似真性理论也逐渐被我国证据法学者引入司法证明领域,不少学者认为证据推理的性质是似真性。比如,有学者将证据推理的性质概括为经验性、似真性和可错性;17有学者认为,似真推理是概率、论证和叙事推理的基础性推理;18也有学者认为相对似真理论对我国刑事司法证明具有理论创新价值,应予借鉴。19

然而,作为自然科学的物理研究与作为人文科学的司法证明,两者的证据基础、证明目标、证明方式、证明性质是完全不同的,量子理论产物的“似真性”理论是否可以被移植于证据法领域?这是一个必须考虑的基础理论问题。比如,司法证明的证据基础是有限的在案证据,而科学研究却允许无限的可能的证据;司法证明的性质是实践性的,而科学研究是理论性的,似真性是否具有兼容性而兼具两者?司法证明的目的是从证据性事实到案件事实,而科学研究的目的是从所观察到的现象中抽象出某些定律或公理,是一个事实到理论的过程;司法证明是有限期限内的终局性,而理论研究可以是无限期的终极性,司法认定的终局性是否允许似真性?似真性即使能够满足司法裁判的终局性需求,但在政治和道德上是否允许司法裁判是“似真的”,而不是“确定的”?证据推理是一种理性思维,理性思维的基本基因不应当是形式逻辑与经验吗?证据推理的性质是否应当回归到最基本的逻辑性与经验性呢?本文就这些问题进行了探索,并认为刑事证据推理或司法证明的性质不是似真性,而是最基本的逻辑性和经验性,并且以逻辑性和经验性为主线进行运行。

二、对似真性理论的反思

笔者认为,刑事证据推理的性质并非似真性,因为似真性理论据以确立的基础理论——物理学中的不确定性原理,并不适用于司法证明领域。似真性理论无法涵摄证据推理的本质特征,也无法解释司法实务中绝大多数被视为“确定无疑”的裁决,仅是一种逻辑学的哲学价值评价。

(一)不确定性原理=似真性?

1.经典物理学理论的相对真理性

量子力学和相对论的提出并没有宣告牛顿定律的破产,牛顿定律的基本特性——确定性和时间对称性仍幸存下来。20在可观察的物理世界中,科学理论仍然是确定性的。比如,牛顿的万有引力定律,先是从地球对其表面物引力的确定性开始,继而延伸至地月系、太阳系、银河系乃至星系团,这种不断深入推理的推广被称为“人类头脑所能达到的最伟大的推广”;21牛顿定律适合于描述一切力学系统、流体运动和物体的弹性震动,它包含了声学、静力学和空气动力学。“凡是能用牛顿力学概念来描述自然事件的地方,牛顿所建立的定律都是严格正确的”。22如果牛顿定律不具有确定性而是似真性的,则根本无法进行扩展性推理和精准的计算,我们也根本无法运用牛顿力学进行科研并取得巨大的科技进步。如果否认牛顿力学的确定性,我们从现阶段回溯科学理论的发展历程,“就是一堆已被证伪的理论,一个真理都没有。一部科学发展史只是一系列假理论的交替,这个说法肯定与史实不符”。23所以,在一定范围内,经典物理学理论是确定性的,只是这种确定性是相对的,即其适用范围受到了相应的限制——经典物理学中的经典概念的适用受到了范围的限制。24但相对真理仍是真理,25我们无法否认经典物理理论的真理性。

2.不确定性原理的相对性

在微观的量子世界,“不确定性”也是相对的,因为不确定性原理最初的意思是“测不准关系”或“测不准原理”,这种“测不准关系”是因为“我们对电子的知识的缺陷”所造成的。26即使“不确定性原理”是一种稳定的理论,但其适用范围也仅限于微观世界,并不涵摄宏观世界。既然我们宣称不能以“确定性”来描述世界,当然也不能以“不确定性”来规划世界,两者有各自的适用范围。所以,不能以量子力学的“测不准关系”来否认了经典物理学中的确定性及其真理性。同样,在证据法领域,司法证明的结果到底是确定的还是不确定的?这是一个辩证的问题,我们需要以辩证的思维来分析,不能因为量子论的相对不确定性,并将该理论引入司法证明领域而一刀切地认为司法证明的性质也是不确定性的——似真性。只要我们看到经典物理理论相对确定性的一面,那么我们就不能片面地认为司法证明也是不确定性的——似真性。

(二)司法不确定性=似真性?

1.司法确定性的理论之争

关于司法证明的确定性问题,在21世纪之前,我国学术界几乎普遍持肯定态度,诚如学者所言,“长期以来,司法判决的确定性在学界几乎已成定论”。27然而,进入21世纪后至今,学界却有一种压倒性的逆向观点,即几乎否定司法判决的确定性,并且将司法的确定性理解为精确的真实性。比如有学者从纯粹形式逻辑推理角度认为司法判决不可能是确定性和唯一性的;28张保生教授则从观念上认为,“我们运用证据推理所得到的结论就永远达不到百分百的确定性”。29然而,对司法证明确定性的精确要求显然不符合诉讼认识论规律。因为司法上的确定性不同于物理学中的确定性。物理学的确定性在时间上需要精准到分、秒、毫秒甚至阿秒,在空间上需要精准到厘米、毫米、微米甚至纳米。但前述精准程度的确定性在法律上毫无意义,不是司法上确定性的应有含义。刑事证据推理属于实践推理,具有时限性和节约性,它只需要达到被认为已经足以作出判决的程度即可——因为它在法律上已经被视为是确定性的;法律上认可的“确定性”即使是似真的确定性,但已被“拟制”为确定性。司法裁决是一个终局性的概念,终局性意味着似真性的终结——只有确定性。所以,不能因为刑事案件中存在一些与定罪量刑毫无关联的细枝末节无法做出准确认定,而认为刑事证据推理是似真的,这种观点本身就违背了实践推理的本质。

2.实证中的司法确定性

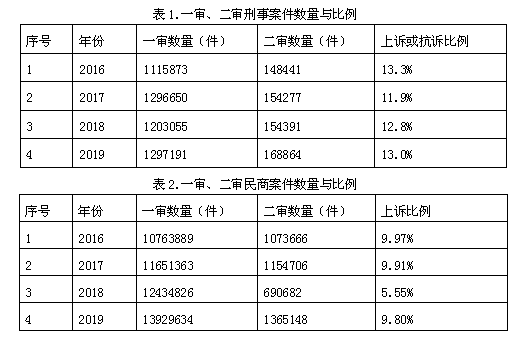

从实证角度看,大部分刑事案件的被告人能够接受一审判决而不上诉,这就意味着一审判决具有可接受性,而可接受性的前提是裁判具有正当性,正当性又是以裁判的确定性为前提,所以大部分案件的裁决具有确定性。笔者查阅了由中国法学会主办、法律出版社出版的《中国法律年鉴》中2016-2019年“全国法院审理各类案件情况统计表”显示(见表1、表2所示),刑事案件上诉率、抗诉率不超过14%(但根据最高人民检察院公布的数据显示,2019年1月至8月份间被告人的上诉率为15.4%),民事案件的上诉率不超过10%。而且,在刑事案件约14%的上诉或抗诉案件中,大部分并不涉及事实认定问题,仅涉及法律适用或量刑轻重问题。因此,刑事案件和民商案件各以86%和90%服判率的高概率,验证了刑事和民事在整体上其司法证明是确定性的。

在控辩双方服判的情况下,对证据推理以及对事实的认定,在法律上完全可以被认为达到“确定无疑”的标准——相对确定性,我们并无理由认为其证据推理及其司法证明结论仍属于“似真性”。就张扣扣故意杀人案件而言,30法官对证据推理以及对最终事实的认定,也属于似真性吗?显然不是。可见,只有在极少数案件中,因为关键证据缺失或证据不充分,法官对证据的推理无法形成完整的推理链条,必须借助于经验法则参与推理。此时,经验法则的非稳定性和个体差异性则可能导致结论的不确定性。所以,似真性在证据法领域不具有普适性,不能涵摄所有刑事案件中证据推理的性质。

(三)司法可错性=似真性?

似真性是以概率理论为基础的,正如艾伦教授所言,概率是作为似真推理的工具。31而按照概率理论描述,刑事案件证明标准所达到的“超盖然性”标准或排除合理怀疑标准的概率阈值为0.95-1,32但这不意味着我们认定刑事案件的准确率在95%-100%之间,以至于有至少5%是不确定的。根据最新刑事证明理论研究成果,刑事证明标准、证明责任等“所有传统原则的创设目的,都不是为了减少审判中的错误发生的几率。它们的目标,是以某种方式来分配错误——也就是说,确保错误在不可避免时,将是以错误的无罪认定为主,而不是错误的有罪认定”,33因此刑事“证明标准最好被理解为一个分配错误的机制”。34这就是所谓的“刑事审判错误分配”理论,该理论是政府出于政策、经济以及道德等特殊价值的考虑而设定的,“使对错误风险的承担正当化并且决定一个人应在何种程度上承担这种风险的理由,(这种理由)是道德和政治性质的”。35艾伦教授自己也认可,在现代诉讼中,证明标准基于两个相关的主要考虑因素,表达了如何解决不确定性问题的政策选择:准确性和在当事人之间的错误风险分配,其中“更高的证明标准主要是为了减少一种错误类型(以牺牲另一种错误类型为代价),而不是试图使总体准确性最大化”。36所以,以概率描述的刑事证明标准阈值的余值,比如0.5,只是表明国家允许司法证明中出现错案概率的一种可能及其最大的幅度——不超过5%,该比例也是刑事政策所允许的可错性范围。在刑事案件中似真概率为0.95,仅说明在政策及司法道德范围内,允许法官造成的积极错案的概率在5%范围内,而不是说明我们所有刑事案件的证明标准或裁决结果的似真性仅为95%!

司法可错性作为一种客观现象,尚未引起我国学界的普遍重视。37但我们在研究司法可错性时,应当严格区分可错性与似真性,不能混淆二者而从可错性推演出司法证明的似真性。

(四)司法证明似真性是一种悖论

似真性于自然科学中的理论推理而言无疑是进步意义的。因为理论推理是从现实事实到抽象的过程,这个抽象过程以及推论时刻要经受后续观察的检验,所以每一个当下的推论只能是似真性的,以至于科学家坦言,“科学不再等同于确定性,概率不再等同于无知”。38但似真性理论运用于证据法领域,则存在悖论。第一,与证明标准相悖。刑事案件证明标准是“排除合理怀疑”,概率阈值一般为0.9-1,而如果以似真性进行定案,裁判者仅考虑控辩双方所提供“故事版本”的似真性,而不考虑控方是否达到刑事证明标准。第二,与诉讼模式相悖。英美法系奉行当事人主义的诉讼模式,这就意味着举证和说服的义务在当事人各方,但如果被告方不提供竞争性的似真性解释,陪审团将如何裁决?此时,如果陪审团有职责自己形成竞争性的故事版本用于否定控方的指控,则明显与当事人主义相违背。第三,先验似真与后验似真的矛盾。似真性是一个比较法上的概念,其是相对于真理性(确定性)而言。“似真推理通过权衡各种可获得选择并将命题与其认知基础的持续性和稳定性相比较来评估命题”。39如果我们认为证据推理是似真性的,则必须以证据的真理性(客观真实性)为参照物,而我们又是如何知道被作为参照物的次终待证事实或最终待证事实的客观真实性呢?最后,主张司法证明或证据推理的似真性也与司法裁判的确定性相矛盾。裁判的有效性、权威性决定了裁判事实的确定性,而裁判的事实是根据案件证据材料推论而来的,如果司法证明为似真性,则裁判事实也必定是似真性的,而不是确定性的。显然似真性为裁判的正当性、公正性所不能容忍。

三、证据推理的逻辑性

如果证据推理的性质不是似真性,那么应当是什么?不言自明,只要我们承认法律是一门科学,那么逻辑性就是证据推理的自有涵义;或者说,“只要承认法律是一种实践理性,而法律判断需要被加以证立,逻辑就是必不可少的工具”。40证据推理作为一种理性的思维活动,其基本属性首先当属逻辑性,因为逻辑是一门规范思维的形式科学。在司法证明领域先后掀起的各种论证理论热潮,不论是概率主义、似真主义、论证理论还是叙事模式,其思维的基础工具仍是形式逻辑。所以在探讨证据推理性质时,我们需要的是简单的形式逻辑的回归,而不是各种淹没基础逻辑的论证理论潮流。

(一)形式逻辑是证据推理的基本工具

1.形式逻辑是科学研究的基本工具

形式逻辑作为科学研究的基本工具,并非指逻辑作为一种显性工具直接对科研行为发生作用,而是通过思维这一中介来间接实现的。因为理性的科研行为可以被理解为依赖于外部信息并根据该信息进行导控的意图性行为。思维是一种对外部信息进行感知、接受、收集、加工、整理、比对、分析和判断的过程,它不仅可以在纯粹的认知性信息领域发挥认知与识别作用,还可以在确定行动的信息传导过程中发挥作用——此种思维被称为“实践思维”。“在逻辑意义上,实践思维是确定行动之思想运算,在信息转化时,它要对表达信息的语句进行运算,而运算则是通过规则来确定。这些规则包括逻辑规则。逻辑是思维的法则,实践思维也需要遵守这一法则。”41同样,法律作为一门科学,逻辑学在证据推理中也起着重要的工具性作用。早期有经典逻辑、规范逻辑、模糊逻辑和非单调逻辑等哲学逻辑在司法证明中都得到较好的应用。德国法哲学家克卢格就曾经梳理了类比推理、谓词演算和关系演算作为法律逻辑的特殊论证形式。42

当然,有时候实践思维并不需要我们严格遵循三段论模式的运算法则来运转,我们也不会刻意地执行威格摩尔图表法、图尔敏模型法来绘制逻辑运行轨迹;更多时候我们的逻辑思维是无意识的,以至于我们在进行逻辑运算时忽略了逻辑的自觉性,甚至忽略了推理的逻辑性。但我们无法否定逻辑规则在思维中确实起到的演算、验算作用。其实,逻辑方法所指引的只是,只要有人主张或意图进行正确的推演,他所实际运用的表达就应当具备可被转译为形式逻辑的结构,并可对其逻辑上可靠性进行检验。形式逻辑并不要求证据推理实际运行的过程应当去遵从逻辑推断的过程。法律判断有时是“灵光一闪”的产物,甚至法律结论可能是裁判者条件反射、直觉的结果。但只要其主张的命题被坚定地认为正确地来自于特定前提,他们就必须要满足逻辑论证的标准。43所以,尽管有时候我们没有意识到形式逻辑的自觉性,甚至误以为我们已完全抛开形式逻辑,但不等于说我们的论证方法中没有形式逻辑的痕迹,只能说形式逻辑作为基础性的判断工具因为普遍化、内化而被忽略了。

2.形式逻辑是法律论证的基础工具

在威格摩尔时代,“现代逻辑的官方教条是:代表理性论证结构的推论类型只有两种推理值得考虑——演绎推论和归纳推论”。44尽管证据法学界在此基础上发展了诸如概率推理、法律论证、叙事、似真推理等各种司法证明方法或理论,但这些方法都不是空中楼阁——都离不开形式逻辑的基础支撑。比如,概率理论统治了证据法领域高达300多年,但其理性推理的基础工具仍是形式逻辑,诚如学者所言,“帕斯卡提出它(概率)作为归纳推论的规则系统的数学结构”。同样,关于似真推理,“许多人仍然坚持认为,似真推理的逻辑结构能还原为某种基础概率的归纳推理形式”。45至于威格摩尔的图示法推理,其基础方法就是形式逻辑中的归纳推理。因为威格摩尔本人就认为法律论证必然是归纳的而非演绎的,他还强调所有法律证据都必须建立在“日常逻辑的理性根基之上”。46现在流行的各种法律论证也仅是对传统形式逻辑三段论的改造与超越,不是另起炉灶。英国哲学家图尔敏在其《论证的用途》一书中提出了由三个基本要素和三个辅助要素组成的论证模型,47是对经典形式逻辑三段论的整合,其基础工具仍是形式逻辑。

可见,在司法证明领域层出不穷的各种论证、推理理论,都是以形式逻辑为基础工具而形成的具有个性化的法律论证方法,比如威格摩尔图表法、图尔敏模型法,都是一种表达个人逻辑推理过程的个性化方法,并不具有普适性。每个事实裁判者在进行证据推理时,都会形成以形式逻辑为基础的个性化推理痕迹或结构,这些痕迹、结构有可能是威格摩尔的图表法,也有可能是其自己的“树形结构法”“链条结构法”或“塔型结构法”等等,但是任何一种个性化的推理或论证方法,都离不开形式逻辑的基础性作用。所以,关于证据推理基本属性的探讨,必然应当回归到逻辑性上来,而不是各种流行于证据法领域的论证方法。

(二)证据推理中的逻辑形式

传统观点认为,证据推理的逻辑方法有演绎推理和归纳推理。48但其实证据推理除了前述两种形式逻辑外,还有一种“溯因推理”。49在司法证明中,此三种推理方法相互补充、协调,协同从宏观、微观结构以及正反两个方向实现对案件事实命题的推理判断。在司法证明中只有正确、充分运用前述三种逻辑推理方法,才能保证司法证明的确定性与正当性。

1.演绎推理

演绎推理是被视为一种精密论证模式的基本逻辑形式,50因为只要大前提为真,该逻辑形式的“保真”功能必定保证将其“真实性”经过小前提而传导到结论,从而确保结论为真。从宏观的法律论证角度看,司法裁判的过程就是一个演绎推理的过程:法律规范为大前提,案件事实为小前提,裁决结果为结论。因此,演绎推理是司法证明中常见的逻辑推论形式。对于微观的证据推理而言,虽然多数情况下属于归纳推理,但多数的证据法学者“都承认这种归纳推理可以被转化为演绎推理形式”,新威格摩尔主义者还“特别强调了这种转化的必要性”。51在司法实务中,演绎推理往往出现于一个归纳推理之前,成为归纳推理得以有效进行的一个前提条件。比如在对一份证人证言进行归纳推理时,我们首先需要判断证人证言的可靠性,而其可靠性又依赖于证人的诚实性和利害性。此时我们关于证人诚实性和利害性的信念就是一种可作为大前提的“概括”,然后我们结合具体证人的诚实性和利害性情况,作出证人证言是否可靠的推断,这就是一个演绎推理过程。演绎推理的基本模式是:52

1)对于所有证人来说,如果证人是诚实且没有利害关系的,则证人证言是可靠的;

2)证人A是诚实且没有利害关系;

3)所以,证人A的证言是可靠的。

2.归纳推理

案件事实的认定过程,是一个从证据到待证事实的归纳推论过程,53所以归纳推理是证据推理中最主要的逻辑推理方法。特文宁说,“将归纳原则适用于提交证据,使得对某一过去事件的当前主张赋予一种盖然性真相价值成为可能”。54归纳推理的基本模式:55

1)在通常情况下,如果x(比如证人)是F(诚实且无利害关系),则x是G(可靠的);

2)a(证人)是F(诚实且无利害关系);

3)所以,a(证人证言)是G(可靠的)。

根据不同的证据类型在归纳推理过程中对推论链条或结构的不同需求,理论上一般将证据的归纳推理分为四种结构:耦合结构、聚合结构、协调结构和分散结构。56

耦合结构是双节链条或多节链条的推论之推论模式,即证据事实E₁支持了证据E₂,E₂又支持了待证事实P,E₁和E₂之间形成了链条式的直线推论关系。

聚合结构是两个或两个以上的证据彼此独立地支持了同一结论,类似于补强或印证的证明功能,即证据事实E₁和E₂同时独立地支持了待证事实P,E₁、E₂与P之间形成了并列式的双重或多重的推论关系。

协调结构是指证据E₁和E₂协调地支持了待证事实P,少了任何一个证据都不能单独地得出结论,即E₁+E₂→P。

分散结构是指一个证据E同时支持着两个或两个以上的待证事实P₁、P₂,当该证据被证伪时,将有多个待证事实受到影响,即E→P₁且E→P₂。

其实在司法证明中,最为常见的归纳推理结构是“等值结构”,即从证据性事实E可以直接归结出待证事实P。“等值结构”的归纳推理经常适用于对直接证据与待证事实之间的推理判断。比如,对于直接证据的被告人供述、被害人陈述或证人证言,我们在将证据性事实归纳成待证事实时,几乎是对证据信息的简单提炼,证据事实与待证事实几乎是等值的,此时归纳推理的链条短、结果确定。

3.溯因推理

溯因推理也称最佳解释推理。溯因推理出现在证据综合推理的最后一个阶段,即推论者综合全案证据形成了一个关于案件事实的假设或故事版本,为了检验该假设是否为最佳假设,推论者以该假设为起点对现有证据进行解释,这个解释的过程就是溯因推理。如果该假设对现有证据能够作出覆盖性、融合性的最佳解释,则所得的证据推理就是最佳的结论。溯因推理是反方向的检验性的演绎推理。在形式上,溯因推理被这样表达:57

1)C为资料之和(如事实、观察到的现象、给定的情形),

2)A为C之说明(如选择A就可以解释C),

3)其他假设均不能像A那么好地解释C,

4)所以,A为真。

溯因推理在我国刑事诉讼法有相应的规范依据,可以被理解为一种法定的证据推理模式。刑事诉讼法所规定司法证明要达到“排除合理怀疑”的标准,从证据推理角度看,其实就是一种溯因推理:事实认定者从反向角度检验所推定的事实命题是否可以排除合理怀疑。如果溯因推理得以顺利完成,则证明标准达到了“排除合理怀疑”的标准;相反,如果溯因推理无法顺利进行,则说明现有的事实命题不是最佳假设,需要予以调整。

四、证据推理的经验性

逻辑是一种形式科学,可以保证理性思维和正确推理。但形式逻辑无关思维内容与时间,无法用于检验大前提的概率性或确定性,也无法用于验证案件事实。正如学者所言,“逻辑只构成了法律思维之正确性的必要但不充分条件,它无意,也无力取代法学领域的实质价值判断和经验性证据”。58司法实务中,事实认定的本质,是“事实认定者运用证据进行经验推论,在头脑中再现、重现或者重建过去事实的认识过程”。59法律推理的大前提是由经验法则映射并检验的,经验法则才是检验、确认案件命题事实的牵引器。正如此,美国大法官霍姆斯说,“法律的生命不在于逻辑,而是经验”。60甚至有学者认为,对抗制模式和非对抗制模式大体上发现真相的手段,“都是通过观察和经验得到的”。61所以,逻辑和经验是理性思维的两个维度,缺一不可。正是因为经验法则与逻辑存在互补性和相依性,笔者认为证据推理的另一特性便是经验性,即只要证据推理的性质是逻辑性的,则必然同时是经验性的。

但经验法则在证据推理中到底如何起到以及起到哪些作用,却为理论界所忽视,因此时常被沦为“模糊”论证的一种说辞,甚至成为思维“黑箱”的一种工具。强调证据推理的经验性,并以此强化对经验法则定性定量适用的研究,有助于拨开经验法则的模糊外衣,有助于裁判思维的去“黑箱”化,实现裁判的透明度和权威性、正当性。

经验法则在司法证明中的作用,涉及两个理论问题:一是本体论问题,即经验法则以什么性质的规范实体在司法证明中发挥作用。关于本体论的问题,笔者称之为经验法则的定性运用。二是方法论问题,即经验法则是如何以及在多大程度上对证据推理、司法证明发挥作用的。关于方法论的问题,笔者称之为经验法则的定量运用。

(一)经验法则的定性运用

在刑事司法中,经验法则的定性运用至少体现为四个方面:一是指引性规则,二是法律推定,三是演绎推理中的大前提,四是“二阶证据”。

1.指引性规则62

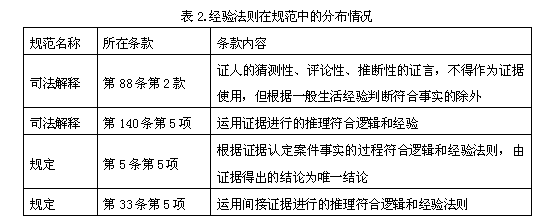

经验法则作为指引性规则是指在证据推理中起到牵引器的作用,会自觉地指引推论者向有意义的思维前方推进。在我国的相关刑事法律规范中,立法者将经验法则作为一种审查、评价证据或检验案件结论唯一性的依据,经验法则获得了规范地位与价值。比如,最高人民法院在《关于适用<中华人民共和国刑事诉讼法>的解释》(下表中简称“司法解释”)和《关于办理死刑案件审查判断证据若干问题的规定》(下表中简称“规定”)中就对经验法则的指引性作用作了规定,见表1所示。

2.法律推定

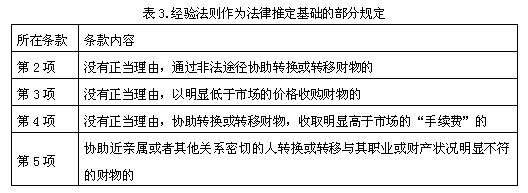

“法律推定实际上是对具有高度盖然性的经验性推论的法律确认,它是以立法的形式将这些经验性推论固化下来”。63在刑事法律推定中,最为突出的是刑事实体法上对主观“明知”的推定。这些推定都是对具有普遍性经验法则进行概括和提炼,而后通过演绎性推理具体化为法律推定条款,免除了举证方的举证责任。比如,最高人民法院在《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条就规定了推定“明知”的一些情形,见表2所示。

3.演绎推理的大前提

如前所述,多数情况下证据推理属于归纳推理,但在归纳推理过程中,时常需要转换为演绎推理并以其作为归纳推理的前提或中介。比如,当我们对言词证据就待证事实进行归纳推理时,我们首先需要判断言词证据的可靠性或证明力,就必须借助于演绎推理方法;当我们对实物证据就待证事实进行归纳推理时,我们首先需要判断实物证据的关联性,就必须运用演绎推理。我们之所以需要借助演绎推理,是因为关于对证据的证明力和关联性的判断标准,在我们的经验信念中形成了相应的“经验库”,我们会自觉地将“经验库”里的感知内容与现实中证据的证明力和关联性进行比对,然后作出相应的判断。这个比对并作出判断的过程就是演绎推理过程。其中“经验库”中的经验事实,便是演绎推理中的大前提。演绎推理中的大前提就是那些被称为“法则”的东西,诸如经验法则、归纳概括、64知识概括、65经验命题,66等等。这些被称为“法则”的东西通常都是隐藏在证据推理环节的背后,并不显露出来,法官要考虑自证据提出者提出的推理链条中每一个推论背后所潜藏的归纳概括,不过概括确实发挥了三段论推理的大前提作用。67

4.二阶证据

英美法系的证据法学者将证据分为基础性证据和推论性证据。68其中基础性证据是指具体案件中所能实际收集到的实在证据,也称“一阶证据”,我国刑事诉讼法中所规定的八大类型的证据即属于此类证据。基础性证据所承载的是关于单个事件的信息,而不是关于事件之常规过程中的信息,其确定了当前案件的具体特征,具有个案化性质。推论性证据是指那些在证据推理中发挥大前提作用或中介作用的经验法则(概括),也称“二阶证据”,在性质上总是一般化的,不能揭示与任何单个案件之特征相关的东西,指出了反复出现的规律性。一阶证据只有与二阶证据相结合,并通过二阶证据将其基础性信息转换为证据来推动推论过程向前发展,从而推论出待证事实。基础性证据犹如证据事实的碎片,而二阶证据犹如粘合剂,如果没有二阶证据的粘合剂作用,则碎片的证据性事实是无法拼凑成完整的案件事实。基础性证据只能证明其自身的存在,它不能仅凭自身证明其他任何事实。基础性证据不具有自动延伸性,无法自动溢出自身信息而产生额外信息。一项信息要成为证据,必须有某些法则引导事实认定者从证据信息中发现某些新的信息,而这个法则便是概括——二阶证据。

将经验法则作为二阶证据,会在证据推理中起到了补强或拓展证据性事实的作用。比如在缪新华以及相类似的命案中,被害人尸体检验报告载明了“尸块断端未见骨折、砍痕及明显切割痕,创缘整齐”的证据信息,69该证据信息本身无法表达尸块是被何种作案工具所致,但通过“锐器可致创缘整齐”的经验法则的补充与指引,我们可以作出被害人尸块乃锋利刀具所致而排除钝器所致的推论。由于二阶证据是依附于一阶证据而发生补强或中介作用,所以也被称为附属证据,70其推论模式如下,完全不同于演绎推理模式:

尸块创缘整齐(一阶证据) → 锐器所致 → 排除钝器所致

↑

锐器可致创缘整齐(二阶证据)

(二)经验法则的定量运用

经验法则在证据推理中起到了举足轻重的作用,但我们却很难表达其是如何起到推论作用的,更不用说试图去刻画其在证据推理中的量度。正如艾伦教授所言,“对于大多数证据而言,这些数据(概率阈值)根本无法获得”。71但我们在证据推理中确实将经验法则进行定量适用,比如在贝叶斯定律中,我们对先验概率进行赋值,就是经验法则定量适用最鲜明的例子。其实,经验法则的定量运用表现在证据推理中的诸多方面。

1.法律推定中的定量运用

在法律推定中,经验法则的定量适用有两种情形最为明显:一是将经验法则推定为100%确定性的定量适用;二是对经验法则的盖然性划定一个界限,以该界限来判断法律推定是否成立。关于第一种情形,比如最高人民法院在《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》中对“明知”的四种推定,这些推定是基于“没有正当理由”或“明显不符”的经验法则的概括及反向利用。本来这些经验法则可能确实仅是高度盖然性的,不排除有例外的可能性,所以在法律不作推定规定的情况下,其概率阈值在0.9-1之间,但通过法律推定的强制性赋值,这些经验法则的概率阈值就是确定的。关于第二种情形,最高人民法院在《合同法》解释(二)第19条第2款规定,“转让价格不到交易时交易地的指导价或者市场交易价70%的,一般可以视为明显不合理的低价;对转让价格高于当地指导价或者市场交易价30%的,一般可以视为明显不合理高价”。该规定将不符合经验法则的异常交易通过刻画一定量度进行量化,使得经验法则定量适用精准化。

2.评价证明力的定量运用

“证明力”是指证据“这样一种支持或否定的强度,这主要以‘经验’为基础”。72我们在判断某一证据证明力时,一般会根据经验法则赋予该证据具有一定基础性阈值的证明力,正如对抛掷一枚硬币后关于正反面概率的判断一样,然后根据该证据所具有增加概率或减少概率的各种特殊情形进行相应的概率阈值增减,最后确定该证据的证明力。比如,在对某一证人证言的证明力进行判断时,我们首先赋予该证言0.5的可信度,而后根据可以给证言可信度增值的因素逐项进行增值,比如该证人与案件双方当事人无利害关系(增值0.2)、证人为人诚信(增值0.15、受教育程度高(增值0.1),等等,经过逐项增值后,确定该证言的证明力为0.95。

以经验法则判断证据的证明力,可以通过“证明函数”进行计算。“证明函数”是指通过经验法则的运用,前提以及推论本身的结构具有增加或减少结论证明力的数值。73假设y为结论,x为证据性事实,f为经验法则,则“证明函数”公式为:y=f(x)。当经验法则f为正向增值时,f=1+n(n为f的增值概率,且0﹤n﹤1),比如当x概率为0.6时,f的增值概率n为0.3,则证明函数f为1.3(1+0.3),结论y的概率=1.3×0.6=0.78;当经验法则f为负向增值时,f=1-n(0﹤n﹤1),比如当x概率为0.6时,f的减值概率n为0.3,则证明函数f为0.7(1-0.3),结论y的概率=0.7×0.6=0.42。其实威格摩尔的图表法就是“证明函数”的可视化描述。

3.法定证据主义中的定量适用

所谓法定证据主义是指每一种证据的证明价值都是由法律明文规定,法官没有评判的自由,也不能根据内心确信和良知作出认定。74陈瑞华教授认为,“无论是对于单个证据证明力的限制,还是对案件事实证明标准所确立的法律规则,中国证据法都从两个角度体现了法定证据主义的理念”。“新法定证据主义理念的本质,在于将一些本来适用于个案的经验法则,上升为证据法律规范,使之具有普遍的法律效力”。75所以,法定证据主义也是经验法则的规范化,其中关于对证据证明力大小的规制,则是经验法则定量适用的规范体现。民事证据以最高人民法院于2001年颁布的《关于民事诉讼证据的若干规定》(以下简称《民事证据规则》)为标志,刑事证据以2010年“两高三部”联合发布的《死刑案件证据规定》为标志,分别进入了新法定证据主义时代。

《民事证据规定》第70条直接明确规定了各种证据证明力的大小的五种情形。76《死刑案件证据规定》及2012年最高人民法院刑事诉讼法司法解释虽然没有以比较的方式明确规定各种证据证明力的大小,但其对各种证据证明力优先顺序的规定,也是经验法则定量适用的体现。比如《死刑案件证据规定》和最高人民法院刑事诉讼法司法解释都对原始证据与传来证据、直接证据和间接证据的证明力问题,建立了一般性的采信规则,“这显示出,在对单个证据的证明力大小强弱做出评价的问题上”,77我国法律规范设定了明确的限制性规则。在实践中,多数地方的高级法院也通过制定地方性刑事证据规则来规范各种证明力的大小强弱。78比如四川省高级法院、检察院和公安厅联合发布的《关于规范刑事证据工作的若干意见(试行)》第33条就规定了“数个证据对同一事实的证明力”,一般应遵循的各种证据证明力大小的规则进行认定,并规定了各种证据证明力大小的八种情形。

结 语

关于刑事证据推理性质的争论,大致经历了“确定性”(即“确实、充分”的证明标准)、概率性和似真性的一个过程,但这些学说或观点仅仅是对证据推理结果可信度的一种评估,并非对刑事证据推理性质的抽象。刑事证据推理的性质无非就是逻辑性和经验性,而且逻辑性和经验性在证据推理过程中外化为基本推理方法,贯穿于证据推理的始终。因此,逻辑性和经验性才是刑事证据推理的本质属性。

![]()

注释与参考文献:

1、参见[德]W·海森伯:《物理学和哲学》,范岱年译,商务印书馆1981年版,第10-11页。

2、参见郝刘祥:《不确定性原理的诠释问题》,载《自然辩证法研究》2019年第12期,第25页。

3、[德]W·海森伯:《物理学和哲学》,范岱年译,商务印书馆1981年版,第12页。

4、参见[比]伊利亚·普里戈金:《确定性的终结——时间、混沌和新自然法则》,湛敏译,上海科技教育出版社2018年版,第4-8页。

5、参见[比]伊利亚·普里戈金:《确定性的终结——时间、混沌和新自然法则》,湛敏译,上海科技教育出版社2018年版,第22页。

6、参见魏斌:《似真性、概然性与似真推理》,载《自然辩证法研究》2018年第11期,第6页。

7、参见杜文静:《论似真推理的价值证成》,载《学术交流》2016年第4期,第107页。

8、[美]道格拉斯·沃尔顿:《法律论证与证据》,梁庆寅、熊明辉等译,中国政法大学出版社2010年版,第220页。

9、参见蒋显荣、杨柳:《“似真性”说明科学进步及争论》,载《科学技术哲学研究》2017年2月第34卷第1期,第78页。

10、梅祥、何向东:《论似真性与似真性证据理论》,载《自然辩证法研究》2021年5月第37卷第5期,第10页。

11、参见[美]罗纳德·J·艾伦、迈克尔·S·帕尔多:《相对似真性及其批评》,熊晓彪、郑凯心译,载《证据科学》2020年第4期,第433页。

12、参见李吟:《相对似真性理论及其对我国的借鉴意义》,载《证据科学》2021年第29卷(第1期),第56页。

13、参见[美]罗纳德·J·艾伦:《论司法证明的性质》,王进喜、杜国栋译,载《证据科学》2011年第19卷(第6期),第761页以下。

14、参见[美]罗纳德·J·艾伦:《司法证明的性质:作为似真性推理工具的概率》,王诸豪、戴月等译,载《证据科学》2016年第24卷(第3期),第366页以下。

15、参见[美]罗纳德·J·艾伦、迈克尔·S·帕尔多:《相对似真性及其批评》,熊晓彪、郑凯心译,载《证据科学》2020年第28卷(第4期),第43页以下。

16、参见[美]罗纳德·J·艾伦:《艾伦教授论证据法》,张保生、王进喜译,中国人民大学出版社2014年版, 第396-397页。

17、参见郑飞、柴鹏:《论证据推理的性质与方法》,载《证据科学》2019年第27卷(第3期),第276-280页。

18、参见杜文静:《司法实践中刑事证据推理的方法》,载《求是学刊》2020年第6期,第104页。

19、参见李吟:《相对似真性理论及其对我国的借鉴意义》,载《证据科学》2021年第29卷(第1期),第68页。

20、参见[比]伊利亚·普里戈金:《确定性的终结——时间、混沌和新自然法则》,湛敏译,上海科技教育出版社2018年版,第8页。

21、参见[美]理查德·费曼:《物理定律的本性》,关洪译,湖南科学技术出版社2019年版,第3-27页。

22、参见[德]W·海森伯:《物理学和哲学》,范岱年译,商务印书馆1981年版,第54-56页。

23、郭继海:《真理与似真性》,载《自然辩证法研究》2002年第4期,第16页。

24、参见[德]W·海森伯:《物理学和哲学》,范岱年译,商务印书馆1981年版,第14页。

25、参见郭继海:《真理与似真性》,载《自然辩证法研究》2002年第4期,第16页。

26、参见[德]W·海森伯:《物理学和哲学》,范岱年译,商务印书馆1981年版,第12-15页。

27、丁以升:《论司法判决的不确定性》,载《现代法学》1999年10月第21卷第5期,第51页。

28、参见周赟:《演绎推理与司法结论的不确定性》,载《厦门大学学报(哲学社会科学版)》2015年第6期(总第232期),第141页。

29、张保生、阳平:《证据客观性批判》,载《清华法学》2019年第6期,第57-58页。

30、详见陕西省汉中市中级人民法院(2018)陕07刑初第37号刑事判决书。

31、参见[美]罗纳德·J·艾伦:《司法证明性质:作为似真推理工具的概率》,载《证据科学》2016年第24卷(第3期),第366页。

32、参见[美]罗纳德·J·艾伦:《艾伦教授论证据法》(上),张保生、王进喜译,中国人民大学出版社2014年版,第87页。

33、[美]拉里·劳丹:《错案的哲学——刑事诉讼认识论》,李昌盛译,北京大学出版社2015年版,第32页。

34、[美]拉里·劳丹:《错案的哲学——刑事诉讼认识论》,李昌盛译,北京大学出版社2015年版,第74页。

35、[美]亚历克斯·斯坦:《证据法的根基》,樊传明、郑飞译,中国人民大学出版社2018年版, 第15页。

36、参见[美]罗纳德·J·艾伦、迈克尔·S·帕尔多:《相对似真性及其批评》,熊晓彪、郑凯心译,载《证据科学》2020年第28卷(第4期),第438页。

37、参见陈科:《论司法的可错性》,载《法学》2020年第12期,第84页。

38、 [比]伊利亚·普里戈金:《确定性的终结——时间、混沌与新自然法则》,湛敏译,上海科技教育出版社2018年版,第5页。

39、 [美]道格拉斯·沃尔顿:《法律论证与证据》,梁庆寅、熊明辉译,中国政法大学出版社2010年版,第113页。

40、雷磊:《什么是法律逻辑——乌尔里希·克卢格<法律逻辑>介评》,载《政法论坛》2016年01月第34卷第1期,第182页。

41、雷磊:《什么是法律逻辑——乌尔里希·克卢格<法律逻辑>介评》,载《政法论坛》2016年01月第34卷第1期,第181页。

42、参见[德]乌尔里希·克卢格:《法律逻辑》,雷磊译,法律出版社2016年版,第65-194页。

43、参见[德]乌尔里希·克卢格:《法律逻辑》(译者序),雷磊译,法律出版社2016年版,第15页。

44、[美]道格拉斯·沃尔顿:《法律论证与证据》,梁庆寅、熊明辉译,中国政法大学出版社2010年版,第119页。

45、 [美]道格拉斯·沃尔顿:《法律论证与证据》,梁庆寅、熊明辉译,中国政法大学出版社2010年版,第113页。

46、参见[英]威廉·特文宁:《证据理论:边沁与威格摩尔》,吴洪淇、杜国栋译,中国人民大学出版社2015年版,第189-204页。

47、参见封利强:《我国刑事证据推理模式的转型:从日常思维到精密论证》,载《中国法学》2016年第6期,第159-160页。

48、[美]道格拉斯·沃尔顿:《法律论证与证据》,梁庆寅、熊明辉译,中国政法大学出版社2010年版,第119页。

49、参见杨宁芳:《图尔敏论证逻辑思想研究》,人民法院出版社2012年版,第104页。

50、参见封利强:《我国刑事证据推理模式的转型:从日常思维到精密论证》,载《中国法学》2016年第6期,第165页。

51、参见封利强:《我国刑事证据推理模式的转型:从日常思维到精密论证》,载《中国法学》2016年第6期,第165页。

52、参见[美]道格拉斯·沃尔顿:《法律论证与证据》,梁庆寅、熊明辉等译,中国政法大学出版社,第110页。

53、参见张保生、阳平:《证据客观性批判》,载《清华法学》2019年第6期,58页。

54、[英]威廉·特文宁:《证据理论:边沁与威格摩尔》,吴洪淇、杜国栋译,中国人民大学出版社2015年版,第21页。

55、参见[美]道格拉斯·沃尔顿:《法律论证与证据》,梁庆寅、熊明辉等译,中国政法大学出版社,第111页。

56、参见陈波:《逻辑学导论》,中国人民大学出版社2015年版,第234页。

57、王航赞:《寻求最佳说明的推理——访彼得·利普顿教授》,载《哲学动态》2006年第11期,第15页。

58、雷磊:《法律逻辑研究什么》,载《清华法学》2017年第4期,第189页。

59、张保生主编:《证据法学》(第二版),中国政法大学出版社2014年版,第40页。

60、[美]霍姆斯:《普通法》,冉昊、姚中秋译,中国政法大学出版社2006年版,第1页。

61、[英]J·D·杰克逊:《刑事诉讼程序中的两种证明方法》,李明译,载《师大法学》2017年第2缉,张志铭主编,法律出版社2018年版,第195页。

62、吴洪淇教授将经验法则的指引性作用称为柔性法律规定,参见吴洪淇:《从经验到法则:经验在事实认定过程中的引入和规制》,载《证据科学》2011年第19卷第(2期),第163页。

63、吴洪淇:《从经验到法则:经验在事实认定过程中的引入和规制》,载《证据科学》2011年第19卷(第2期),第164页。

64、参见[美]罗纳德·J·艾伦:《证据法:文本、问题和案例》(第三版),张保生、王进喜译,高等教育出版社2006年版,第152页。

65、参见[美]戴尔·A.南希:《裁判认识论中的真相、正当理由和知识》,阳平、张硕译,载《师大法学》2017年第2缉,张志铭主编,法律出版社2018年版,第173页。

66、参见[美]迈克文·艾隆·艾森伯格:《普通法的本质》,张曙光等译,法律出版社2004年版,第45页。

67、参见[美]罗纳德·J·艾伦:《证据法:文本、问题和案例》,张保生等译,高等教育出版社2006年版,第152页。

68、[美]亚历克斯·斯坦:《证据法的根基》,樊传明、郑飞译,中国人民大学出版社2018年版,第111页。

69、参见福建省高级人民法院(2017)闽刑再字第4号刑事附带民事判决书。

70、参见[美]特伦斯·安德森、戴维·舒姆、[英]威廉·特文宁:《证据分析》,张保生等译,中国人民大学出版社2012年版,第83页。

71、[美]罗纳德·J·艾伦、迈克尔·S·帕尔多:《相对似真性及其批评》,熊晓彪、郑凯心译,载《证据科学》2020年第28卷(第4期),第440页。

72、[英]威廉·特文宁:《证据理论:边沁与威格摩尔》,吴洪淇、杜国栋译,中国人民大学出版社2015年版,第234页。

73、参见[美]道格拉斯·沃尔顿:《法律论证与证据》,梁庆寅、熊明辉译,中国政法大学出版社2010年版,第118页。

74、参见[法]贝尔纳·布洛克:《法国刑事诉讼法》,罗结珍译,中国政法大学出版社2008年版,第79页。

75、陈瑞华:《以限制证据证明力为核心的新法定证据主义》,载《法学研究》2012年第6期。

76、第70条规定:(一)国家机关、社会团体依职权制作的公文书证的证明力一般大于其他书证;(二)物证、档案、鉴定结论、勘验笔录或者经过公证、登记的书证,其证明力一般大于其他书证、视听资料和证人证言;(三)原始证据的证明力一般大于传来证据;(四)直接证据的证明力一般大于间接证据;(五)证人提供的对与其有亲属或者其他密切关系的当事人有利的证言,其证明力一般小于其他证人证言。

77、陈瑞华:《以限制证据证明力为核心的新法定证据主义》,载《法学研究》2012年第6期。

78、参见房保国:《现实已发生——论我国地方性刑事证据规则》,载《政法论坛》2007年03期。

**************************************************

本文荣获2021年福建律师论坛优秀论文一等奖,刊登于《刑事司法论丛》(第7卷)。

**************************************************

免责声明:本网部分文章和信息来源于国际互联网,本网转载出于传递更多信息和学习之目的。如转载稿涉及版权等问题,请立即联系网站所有人,我们会予以更改或删除相关文章,保证您的权利。

Copyright © 2017 www.ptdls.com All Rights Reserved.

联系方式:0594-2261218;139-0504-6298

联系地址:福建省莆田市城厢区龙桥街道三迪国际公馆33—34层

技术支持:网律营管